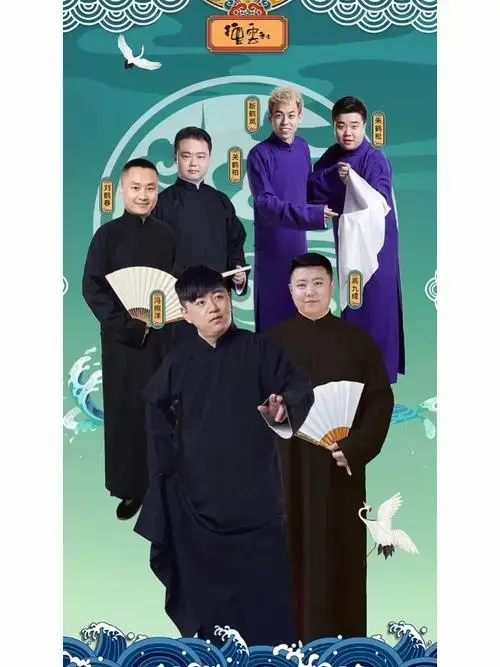

2024相声顶流!李云天三宝专场口碑炸裂

## 李云天三宝专场:当笑声成为时代解药,谁在拯救我们的快乐?

2024年的深秋,北京展览馆剧场外排起的长龙蜿蜒数百米,这不是流量明星的演唱会,而是一场相声专场的盛况。李云天携"三宝"专场归来,不仅门票秒罄,更在社交媒体掀起"现象级"讨论。当"李云天三宝专场口碑炸裂"成为热搜常客,我们不禁要问:在这个娱乐至死的年代,为何传统相声能逆势成为顶流?这场笑声风暴背后,藏着怎样的大众情绪密码?

一、破圈密码:传统艺术的"叛逆新生代"

李云天的表演总带着某种危险的魅力——他穿着大褂却说着Z世代的梗,手持折扇却能解构元宇宙。在最新专场中,他将直播带货的黑话"三二一上链接"融入传统贯口,用相声"柳活"演绎电竞术语,这种看似违和的混搭却产生了奇妙的化学反应。某视频平台上,他改编的"量子力学版《报菜名》"获得千万播放,弹幕里年轻人惊呼:"原来相声可以这么潮!"

这种创新不是简单的形式嫁接。李云天深谙相声"万象归春"的艺术哲学,在《智能时代》段子里,他塑造的"被手机绑架的现代人"形象,既延续了传统相声"丑角"的讽刺精髓,又精准戳中当代人的数字焦虑。中国曲艺研究院数据显示,其观众中18-35岁群体占比达67%,彻底打破了"相声是中老年艺术"的刻板印象。

二、笑里藏刀:高级幽默的社会镜像

专场最炸裂的《职场浮世绘》段落,李云天用"捧哏是领导,逗哏是员工"的结构,演绎了当代职场众生相。当他说出"您画的这个饼,我们得用PPT才能咽下去"时,现场爆发出的不仅是笑声,更有强烈的情绪共鸣。这种带着刺痛感的幽默,恰是李云天作品的精髓所在。

比起网络段子的直白刺激,李云天的讽刺总带着传统文人的机锋。在调侃教育内卷时,他假借"报辅导班"的贯口,暗讽家长焦虑:"语文数学英语,钢琴围棋编程,就差报个'如何报班'的班了!"观众笑着笑着就沉默了——这正是相声最高级的形态:用笑声照见现实。北京师范大学传播学教授李明指出:"李云天现象本质是大众对浅层娱乐的反叛,人们渴望有思考的笑声。"

三、文化破壁:从茶馆到元宇宙的传承之路

专场的最高潮,是李云天与全息投影的"数字于谦"跨次元合作。当传统"腿子活"遇上虚拟偶像,这种看似荒诞的组合却暗含深意:科技不是传统的敌人,而是新生的助产士。李云天团队透露,他们正在开发"相声元宇宙",让观众通过VR设备体验"沉浸式捧哏"。

但这种创新始终未离其宗。在专场结尾的《论规矩》中,李云天回归最传统的"子母哏",用纯粹的语言节奏征服观众。中国艺术研究院曲艺所所长吴文科评价:"李云天的创新像风筝,飞得再高,线始终系在传统的桩上。"这种平衡或许解释了为何他的作品能同时获得老票友和二次元群体的喜爱。

四、笑声之后:我们究竟在期待什么?

当李云天谢幕时说的"愿各位笑着面对生活"成为全网金句,或许揭示了这场相声狂欢的本质:在这个充满不确定性的时代,人们渴望的不仅是有趣的表演,更是一种对抗荒诞的生活智慧。某心理机构调研显示,78%的观众认为观看后"焦虑得到缓解",这种精神按摩效应,正是快餐式娱乐无法提供的价值。

站在聚光灯下的李云天,恰似这个时代的文化摆渡人——他用笑声连接古今,用幽默消解沉重。当专场视频在B站突破百万弹幕,当"李云天式幽默"成为新的社交货币,我们看到的不仅是相声的复兴,更是一种集体情绪的表达:在笑声中保持清醒,在传统中找到前行的力量。这或许就是2024年最动人的文化图景——不是娱乐至死,而是笑着活下去。

-

相关资讯更多>>

-

08-14 03:46

-

07-14 21:58

-

08-13 23:33

-

08-12 20:09

-

08-14 00:51

-

08-14 07:31

-

08-14 07:20

-

08-13 23:43